屋根に何らかのトラブルがあったとき、その部分をどう説明してよいのか迷いませんか?屋根には、細かい部位までそれぞれ名前がついています。

当記事では、屋根の構造に関する用語をわかりやすく解説します。修理をする前には見積もりをしてもらうことが多くありますが、事前に知識を得ておくと業者に相談する際にも役立ちます。

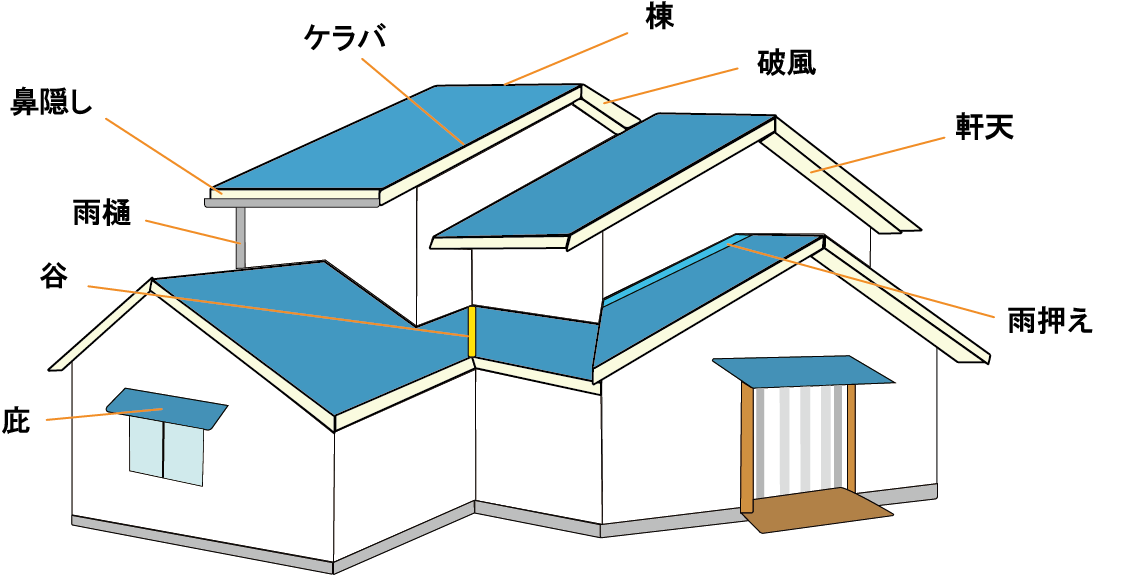

屋根の構造に関する用語集

屋根には、部分ごとに決められたさまざまな名称があります。ある部分(部位)の呼び名が、そこに設置される「部材」を指すこともあるので、注意が必要です。

ここでは、屋根に関係する代表的な10個の用語をご紹介します。

1.棟(むね)

棟とは、屋根の面と面の接合部分のことで、屋根の形によって種類と数が異なります。

二面でできた三角形の屋根では、頂上を指し「棟」といいます。寄棟屋根(よせむねやね)など四面でできた形状の屋根には、棟は複数あります。棟が複数ある場合、頂上の棟を主棟(しゅむね)や大棟(おおむね)と呼び、その他を「下り棟(くだりむね)」「隅棟(すみむね)」などと区別することがあります。

屋根の面と面のつなぎ目である棟には、雨水が屋根裏に入らないように「雨仕舞(あまじまい)」が施されます。板金系の屋根では「棟包み(むねづつみ)」を被せますが、屋根裏の換気機能を促す部材がよく使われます。

2.谷(たに)

屋根の面と面をつなぐ部分は窪んでおり、名前の通り「谷」になっている箇所です。谷には屋根に残った雨水が集まりやすいので、排水のために通水路を設置します。ステンレス・トタン・銅板・ガルバリウム鋼板などを素材とし、この通水路を「谷樋(たにどい)」と呼びます。

谷は、雨水による谷樋の腐食などが原因で、特に雨漏りしやすい箇所でもあります。

3.淀(よど)

淀とは屋根の終わりの部分に使用される部位の事で、屋根が風で剥がされないようする目的で取り付けます。また、屋根から流れてくる雨水の水切れをよくしたり、垂木の風化を抑えたりする役割もあります。

淀の定義は幅広く、施工する屋根により鼻桟(はなざん)や唐草(からくさ)と呼ばれたり、また地方によっては淀貫(よどぬき)や淀木(よどぎ)とも呼ばれたりすることもあります。いずれの場合も、基本的には屋根の終わりに使う部材であるというところは同じです。

4.雨樋(あまどい)

雨樋には、屋根に降った雨水を集めて地面や下水に排水する役割があります。

屋根の縁に沿って設置する軒樋(のきどい)で雨水を集め、垂直に立っている縦樋(たてどい・竪樋とも書きます)で下まで落として排水します。

水平に見える軒樋には若干の傾斜がつけられており、縦樋までスムーズに雨水が流れるようになっています。ただし、落ち葉などが溜まってしまうと流れが悪くなったり詰まったりするので、定期的にメンテナンスするのがよいでしょう。

雨樋の素材には、塩化ビニル製のものが多く使用されます。

>三和ペイントの雨樋施工について詳しく知りたい方はこちら

5.破風(はふ)・破風板(はふいた)

屋根の雨樋がある側を正面としたとき、その両側面を妻側といいます。

妻側にある屋根の端の側面部分を指して破風、そこに付けられている板を破風板といいます。本来、破風は屋根の部位のことですが、部材である破風板の変わりに使われることが多くあります。

破風板を設置することによって、横や下からの雨風が屋根裏に入るのを防ぎます。また、火災が発生した際には、火が天井裏まで回るのを遅らせる役割を果たします。そのため、破風板には耐火性に優れた材質がよく選ばれます。

>三和ペイントの破風・破風板施工について詳しく知りたい方はこちら

6.ケラバ

ケラバとは、漢字で「螻(けら)羽(ば)」と書き、破風を含めた妻側にある、外壁より突き出した屋根の部分の名称です。屋根の端で雨樋のない方、と言い換えることもできます。

ケラバは、外壁より外に突き出ているので、夏場などに強い日差しが室内に差し込むのをある程度遮ってくれます。同時に、太陽の紫外線による外壁の劣化を遅らせることにも一役買っています。また、屋根からの水切りにもなるので、窓からの雨水の吹き込みを防ぎます。

7.軒天(のきてん)

下から屋根を見上げると、外壁より突き出ている軒の裏面が見えます。この部分を軒天といいます。軒天は、軒天井や軒先天井、軒裏天井などとも呼ばれます。一般的に、軒天には軒天ボードが取り付けられます。

小さな穴が多数ある有孔ボードや、スリットの入った換気部材が設置されることもあり、これらは屋根裏に溜まる湿気を排出させることでカビや結露を防ぐ役割があります。

軒天ボードの素材としては、ケイ酸カルシウム板(ケイカル板)が最も多く使用されます。軒天に染みがある場合には、雨漏りの可能性があるので注意してください。

>三和ペイントの軒天施工について詳しく知りたい方はこちら

8.鼻隠し(はなかくし)

ユニークな名前の用語ですが、鼻隠しを設置する場所には「垂木」という基礎部材の先端部があります。先端のことを鼻先と呼び、その鼻先を隠すために設置することから、その名が付けられたという説があります。

破風板が妻側だったのに対し、鼻隠しは正面側の軒先に取り付けられます。破風板とほぼ同様の役割を担っていますが、一番の違いは雨樋を設置する下地になっていることです。鼻隠しに雨樋の支持金具を取り付けて、軒樋を吊るのが基本とされています。

>三和ペイントの鼻隠し施工について詳しく知りたい方はこちら

9.雨押さえ(あまおさえ)

2階建ての家屋などでは、1階部分の屋根(下屋)が、2階の外壁に接する部分があります。

雨押さえとはこのような屋根の造りにおいて、下屋と外壁が接する部分、ならびにそこに設置される雨水が侵入するのを防止するための部材です。素材としては、ガルバリウム鋼板が主流です。

10.庇(ひさし)

庇とは、窓や出窓、勝手口などの開口部の上部に取り付けられる小型の屋根のことです。庇の構造や部位、使用される材料などによって「小庇(こびさし)」「霧よけ」など、さまざまな呼び方があります。

屋根が建物を全体的にカバーしているのに対し、開口部のみを対象として雨風から守る役割を担っているのが庇です。

>三和ペイントの庇施工について詳しく知りたい方はこちら

屋根を構成する部材の用語集

「鼻隠し」の項で、屋根の基礎部材である垂木について少し触れました。ここでは、垂木を含めた屋根を構成する3つの代表的な部材について解説します。

垂木(たるき)

垂木とは、完成する屋根に応じて頂点の棟から一番下部に当たる軒へ向かい、傾斜して設置される棒状の構造材です。一般的には横幅約45cm間隔で配置されます。垂木は、屋根の「骨組み」となる重要な役割を担っています。

野地板(のじいた)

野地板は、垂木の上に設置する屋根の下地材です。一定の間隔で配置された垂木を繋ぐようにして渡される屋根材を敷くための土台です。

耐用年数は20~30年といわれていますが、経年劣化による張り替えが必要な場合には、ある程度大きな費用がかかる可能性があります。

防水紙(ルーフィング)

野地板の上に防水のために敷かれるのが、防水紙(ルーフィング)です。通常、防水紙を敷いた上に瓦などの屋根材を設置して仕上げられます。仮に、屋根の表面を通り抜けてきた雨水があったとしてもこの防水紙によって下に流して雨漏りを防ぎます。

素材にはアスファルトをシートに染み込ませた「アスファルトルーフィング」や合成ゴムや合成樹脂を加えた「ゴムアスルーフィング」があります。

屋根に使われる屋根材の名称

屋根に使われている屋根材には主に以下のようなものがあります。

- ・セメント瓦

- ・スレート

- ・ガルバリウム銅板

- ・ジンカリウム銅板

- ・アスファルトシングル

- ・トタン

セメント瓦

瓦屋根には種類があり、セメント瓦をはじめとし、陶器瓦や粘土瓦などもあります。

セメント瓦や「モニエル瓦」と呼ばれることもあり、セメントと砂を瓦状に固めた屋根材のことで、一昔前の住宅で多く使われている屋根材です。

| メリット | デメリット |

| ・陶器瓦より費用が安い ・断熱性が高い ・遮音性が高い |

・陶器瓦に比べ耐用年数が短い ・経年劣化で塗装が必要 ・重量があるため耐震性が低い |

スレート

スレートはセメントと繊維素材を織り交ぜて薄い板に加工した屋根材で、「コロニアル」や「カラーベスト」と呼ばれることもあります。

多くの住宅に使われていることもあり、デザインやカラーバリエーションも豊富にあるのが特徴です。

| メリット | デメリット |

| ・価格が安い ・色やデザインが豊富 ・対応できる業者が多い |

・こまめにメンテナンスが必要 ・耐久性が低く、割れやすい ・コケやカビなどが生えやすい |

スレート屋根についてはこちらの記事でも詳しくご紹介しています。

>【スレート屋根完全ガイド】特徴や寿命、メンテナンス時期を徹底解説

ガルバリウム銅板

ガルバリウム銅板はアルミニウム・亜鉛・シリコンで作られている銅板です。

金属製の素材ですが、錆びにくいのが大きな特徴です。

| メリット | デメリット |

| ・耐用年数が長い ・耐久性に優れており、錆びにくい ・軽いため耐震性も高い |

・断熱性が低い ・衝撃に弱く凹みやすい ・防音性が低い |

ちなみにガルバリウム銅板についてはこちらの記事でも詳しくご紹介していますので参考にしてください。

>ガルバリウム鋼板とは?屋根・外壁に使うメリットデメリットを解説

ジンカリウム銅板

ジンカリウム銅板はガルバリウム銅板に細かい石粒を表面にコーティングしたものです。

それによりガルバリウム銅板の弱みをカバーすることができていますが、それと引き換えに少しメリット・デメリットも変わっています。

| メリット | デメリット |

| ・断熱性、遮音性が高い ・錆びや紫外線に強い ・再塗装が不要 |

・ガルバリウム銅板よりも重い ・表面の石粒が剥がれる ・海外製品が多く、高い |

アスファルトシングル

アスファルトシングルとはガラス繊維基盤にアスファルトを表面にコーディングした屋根材です。

アメリカの住宅では非常に多く使われています。

| メリット | デメリット |

| ・防水性、防音性が高い ・軽量なので耐震性が高い ・柔らかいため加工しやすい |

・強風で飛ばされやすい ・表面の砂が落ちてくる ・定期的なメンテナンスが必要 |

トタン

トタン屋根は亜鉛メッキ銅板のことで、以前は多くの住宅にも使われていましたが、ガルバリウム銅板の登場により今は使われることの少ない屋根材です。

軽量で安価であることが大きな特徴です。

| メリット | デメリット |

| ・軽量なので耐震性が高い ・施工がしやすいため後期も短く安価 ・雨漏りしずらい構造 |

・耐用年数が短い ・防音性が低い ・定期的な塗装が必要 |

トタン屋根についてはこちらの記事でも詳しくご紹介していますので参考にしてください。

>トタン屋根の種類や特徴、寿命やメンテナンス方法などを解説

まとめ

屋根は複雑な構造をしているので、部位ごとに名称が多数あり部材の名称と混同してしまうこともあります。100種類以上あるともいわれる屋根に関する用語の中でも、特に知っておきたい用語を紹介しました。

屋根の修繕や葺き変えをする場合には当然、家全体に足場をかける必要があります。一部分の修繕のためだけに大がかりな足場をかけるのは、コスト面で無駄になってしまう場合があります。

屋根の修繕は外壁塗装と同じタイミングで行うと、同じ足場を利用できます。屋根も外壁も同じように経年劣化が進むため、併せてリフォームを検討すると良いでしょう。

入力して今すぐに金額を確認する

すぐに工事費用を算出!

- まずは概算の見積もりがほしい...

- 今すぐに料金を確認したい...

- すぐ施工するわけではないので訪問

されることに抵抗がある... - 忙しくて訪問見積もりの予定が

合わせづらい...